图1:传 唐 张萱 《唐后行从图》

2013年6月19日,法国巴黎蒂埃里德梅格雷拍卖行以高价拍出一幅《唐后行从图》,被国内藏家购得。此图无款,为绢本设色立轴,纵180cm,横100cm,日式装裱。图绘庭院中29人,其中一人宽袍大袖,头戴凤冠,衣着华丽,即所谓唐后“武则天”,从题材来看,确是描绘武则天仪仗巡游皇家苑囿的场景。此图曾为鉴定家张珩收藏,现为私人藏,一度在国内公开展出。

此图旧传为唐代张萱所作,亦有五代、北宋人作之说,但考察其著录流传、衣冠名物、笔墨画法,时代当不早于南宋,或明人仿作。以下即从这几方面论述。

一、著录、印鉴与流传

北宋《宣和画谱》卷五人物一载:“张萱,京兆人也。善画人物,而于贵公子与闺房之秀最工……今御府所藏四十有七:明皇纳凉图一,整妆图一,乳母抱婴儿图一,捣练图一,执炬宫骑图一,唐后行从图五……”。可见张萱应画过“唐后行从图”,且在北宋时流传有五幅。但此图并无宣和藏印,自然不可能是《宣和画谱》中所记载的这五件“唐后行从图”之一。

后来的文献记载,均抄录《宣和画谱》中的“唐后行从图五”,如《式古堂书画汇考》、《佩文斋书画谱》等,惟清代吴升《大观录》“晋隋唐五代名画卷十一”记:“张萱唐后行从画,黄绢幅半,高五尺五寸,阔二尺五寸,车舆骑从连后共二十七人,面貌妍古,得冕旒秀发,旌旆飞扬之概。设色轻淡,绿竹二丛,枯树映带,并臻高妙,历代珍赏,宋印甚佳。” 对照今《唐后行从图》,人数不符,亦无“宋印”,且图中为墨竹而非绿竹,也没有所谓的车、马和“舆”。还有尺寸,《大观录》成书于康熙五十年左右,应沿用明裁衣尺旧制(一尺合34cm),可推其著录之图纵187cm,横85cm,比今之图高且窄了许多。如果重新装裱剪裁,那么图可变矮或变窄,但今《唐后行从图》比之要宽,由此可知吴升《大观录》记载的是另一件有宋印的“唐后行从图”,并非今天所见的这一本。

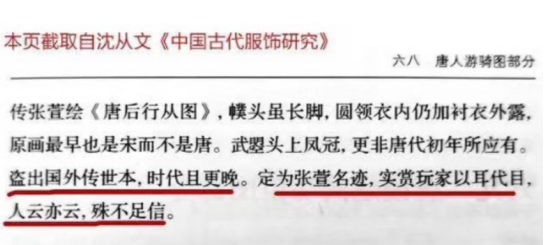

差不多与吴升同时的安岐《墨缘汇观录》又记:“唐后行从图。绢本立轴,人物着色,竹树用墨,上角有明昌御玺。” 今图中有“安氏仪周书画之章”、“朝鲜人””印,为安岐藏印,但二印与安岐存世的印蜕真迹对比,均有差异,如“安氏仪周书画之章”白文印(图3),“安”字宝盖头右侧一点,真印较直,而图中印则弯曲。可见本图中的安岐印与其存世的真印不符,是后世摹刻的。另外,图中也并无安岐记载的“明昌御玺”,可见今之《唐后图》非安岐藏本。

图2:安岐“朝鲜人”印对比(从左到右依次为《唐后图》、赵伯骕《万松金阙图》、赵孟坚《墨兰图》)

图3:安岐“安氏仪周书画之章”印对比(依次为《唐后图》、传范宽《雪景寒林图》、蔡襄《大研帖》)

今《唐后图》上有张珩的“张珩私印”和“吴兴张氏图书之记”印,可知为鉴藏家张珩收藏,其购藏经过见于《张葱玉日记》记载。张珩1939年8月23日记:“叔重欲得予周昉卷,拟值万伍千金,予未许也。”1939年9月14日记:“伯韬同叔重来,携张萱《唐后行从图》见示。人物凡二十七人,大设色,竹树用墨,真古画也。余八年前见诸蒋氏,绢糜不可触。后携往日本重装,顿然一新,诚良工也。惟右上明昌一玺已损,为可惜耳。欲以易予周昉《戏婴图》,未之许也。”9月25日又记:“《戏婴》易《唐后行从》之意既决,拟作一跋题卷尾而未果,云烟过眼,作如是观而已。但藏之数年,殊不忍耳。” 9月26日记:“今日伯韬、叔重来。携周昉卷去,殊耿耿也。” 1940年3月3日记:“夜宴费子诒,约礼堂、叩石、湖帆、伯韬、彦臣、博山、小蝶、邦达、友庆作陪,独王秋湄以疾未至。畅谈书画,出张萱《唐后行从图》及房山小轴示众。”

由张珩日记可知,叶叔重想得到张珩收藏的周昉《戏婴图》,一开始的报价未允,后用《唐后图》交换而得。叶叔重是经营出口中国古代艺术品最大的私人公司——卢吴公司的合伙人之一吴启周的外甥,卢吴公司另一个合伙人就是大名鼎鼎的卢芹斋,而叶叔重此时也在京、沪为该公司大量收购文物,运往海外。另外还有两个关键信息:《唐后图》在1939之前曾被带到日本重新装裱,但原有的“明昌”印已不在了。查阅日本大村西崖编,日本株式会社龙文书局1945年出版的《中国名画集》第一册,印刷有唐张萱《唐后行从图》珂罗版,即未重装裱前的《唐后图》,两者对比,珂罗版上端中部有大方印,对比可知为“怡亲王宝”(图4),并无明昌印。

图4:《中国名画集》中的珂罗版(左) 画上端大方印应即“怡亲王宝”(右)

再看张珩后来编的《木雁斋书画鉴赏笔记》载:“张萱《唐后行从图》轴……画唐后幸行宫苑,左右女官宦寺执戟之属,凡廿八人。前有鸣鞭执炉、侍衣捧盒者为前导,欄楯曲折而无殿宇,盖仅存此一幅,本不只此也。此图多施朱色,惟墨竹二丛甚奇。三十年前见诸四明仓库,阅十余稔终复得之,则幅端大玺已浥烂无存,幸图虽百碎,经装潢之力得复旧观。外安氏藏经纸签楷书。”

金章宗的鉴藏印,是学“宣和七玺”的规制而来,称“明昌七玺”,一般在画卷上成套使用,如南唐赵幹《江行初雪图》、北宋《虢国夫人游春图》等,而在立轴钤盖极其罕见,仅郭熙《早春图》一例,图右上角有“明昌御览”大方印(图5)。若《唐后图》上有金章宗明昌印真迹,便可证明该图作于金以前,对于如此重要的佐证,即使后来重装,要尽量保存还来不及,怎可能会贸然裁去呢?这不禁让人怀疑其真实性,一般来说,只有可能是“伪印”,亦或是编造故事,才会以“丢失”的理由来搪塞。比如,故宫博物院在文革末期接收了林彪搜刮来的民间收藏,其中有明代石锐《山店春晴图》,此图为明末清初好事者不认得画上原有的石锐印章,为了牟利,添加了宋徽宗题字和印章,将其抬升为北宋名家之作。此作进入故宫后,专家们认为徽宗字、印均为后添,遂在揭裱修复时裁去徽宗伪题、伪印,保留石锐二印,还原其本来面目。书画流传中添加题跋或鉴藏印的情况非常普遍,《唐后图》上所谓明昌印应也属此类。上文已述,《唐后图》中的安岐印为伪印,必是附会安岐著录所添造的,那么所谓的“明昌御玺”也应系伪造或编造。可惜《中国名画集》中看不清是否有此印,若有,那么必是伪印,容易被看出端倪,才会不顾原有的“怡亲王宝”印,将画幅上端一并裁去;若无,那么应是叶叔重迎合安岐著录以推销此图,才不惜编造明昌印被裁去的故事。1939年张珩25岁,“八年前”第一次见此图时不过17岁,后以传周昉《戏婴图》(今藏美国大都会博物馆)易得《唐后图》后,觉得“殊耿耿也”,可见对《唐后图》并不满意,心有不甘,而在其记载中,也对明昌印含糊其辞,可见所谓的“明昌御玺”不管有没有,均不可信。

图5:赵幹《江行初雪图》后的“明昌御览”印(左)和郭熙《早春图》右上角的“明昌御览”印(右)

《唐后图》中的藏印,除安岐伪印和张珩之印外,左下角还有“明善堂览书画印记”和“巩伯精鉴印”,可知此图曾被第二代怡亲王爱新觉罗·弘晓(1722—1778年)和近代画家金城(1878—1926年)收藏,而已被裁去的“怡亲王宝”也应是弘晓的收藏印。综上梳理,可见《唐后图》最早为怡亲王所藏,近代为金城藏,后经叶叔重到张珩手中。1947年郑振铎在为张珩编《韫辉斋藏唐宋以来名画集》时言:“恰在这个时候的前后,葱玉的所藏古画……像张萱的《唐后行从图》……全被人囊括而去,载运到美国,待价而沽。”可知在40年代,《唐后图》已从张珩手中散出,流往国外。张珩得到此图后不过几年便匆匆出手,以他的眼光与学识,应是发现了图中的硬伤,想必颇有“猎鹰者被鹰叨瞎了一只眼”的痛,再掂量掂量失去周昉的遗憾,不由得痛上加悔,快速脱手恐怕才是最明智的选择。

对于《唐后图》,也有前辈学者留下过鉴定意见,如《吴湖帆文稿》1939年10月20日记载:“午后刘海粟、张葱玉同来,见示张萱画《唐后幸从图》,甚佳,余以为宋画,非张萱也。”吴湖帆只是简单地目鉴,认为是“宋画”。又沈从文《中国古代服饰研究》言:“旧传张萱绘《唐后行从图》,幞头虽长脚,圆领衣内仍加衬衣外露,原画最早也是宋而不是唐。武瞾头上凤冠,更非唐代初年所应有。盗出国外传世本,时代且更晚。定为张萱名迹,实赏玩家以耳代目,人云亦云,殊不足信。”可见他所见到的“《唐后图》”不只一本,而“盗出国外传世本”很可能说的即是今之《唐后图》。

二、衣冠、仪仗和建筑

《唐后》图中有仪仗制度、衣冠服饰、器物用具、建筑构件等,虽然有的符合古制,但大多并不写实,更多是糅合不同时代风格和特点而臆造的产物。

图6:《唐后图》中的幞头(左列)与五代壁画中的幞头(右三列)对比

(一)幞头

幞头的演变,傅熹年和沈从文已有探讨,“幞头式样由软式前倾,演为硬式略见方折,时代当较晚……从敦煌画反映,可知也正是在这一阶段,软翅变成硬翅,起始向两侧平展,到宋代方定型成展翅漆沙幞(即一般纱帽))。”从出土实物可见大量例证,唐代基本为软脚幞头,晚唐五代时发展为硬脚,且逐渐拉长,出现丰富的造型,而直脚幞头始于北宋。《唐后图》中幞头属长脚,虽有飘逸之感,但明显是硬质,但又唐末五代的硬角略有差异,这很可能是后世画家为表现飘逸之感而臆造的。

(二)服饰

《新唐书•车服志》中对当时不同官员常服使用不同色彩、配饰,有比较详细的记述。而《唐图》中服饰,侍从服饰有四种颜色,绛 、绯、紫、不明(疑为青绿,或未敷完)。而在武后时期,三品以上服紫,四五品服绯,六七品服绿,八九品服青。查内常侍正五品下,宫苑内监掌事都尉等从五品下,备身左右正六品下,内仆丞正九品下等,图中多有不符;至于章纹,惟二执丝拂女官衣有团花纹(五品以上官员,采用红色绫罗上绣小团花图案并配草金钩腰带的常服),与唐制不符。而沈从文也提到:“圆领衣内仍加衬衣外露,原画最早也是宋而不是唐。”图中不少内侍中单领子露出领口,这是宋代才有的,所以此图绝不可能早于北宋。至于手持斧钺的武官所着的武弁服,武后的冕服、凤冠,均似是而非,并不能找到一致的考古材料加以印证。

(三)仪仗

《唐后图》中仪仗为二十余人的小型宫苑巡幸仪仗,唐后居中,侍官扈从执器物簇拥前行,华盖索扇,左右宿卫,丝拂导驾,左上鸣鞭。此种小规模在皇宫内走的仪仗制度,为“宫中导从之制”,此制最早见于《新五代史》和《五代史注记》等中,多侧重皇帝世家,未涉及该制具体;《宋史》等文献中有所涉及;唐代文献未见,相关宫中出行记载均是大型仪仗。画面左上有人“鸣鞭”,是威警百官肃静致礼之用,最早仅宋人高承《事物纪原》记载:“鸣鞭,唐及五代有之”,而《宋史》确有记载“殿前指挥使,行门二十二人,鸣鞭十二人……”。

图7:《唐后图》中的博山炉与历代博山炉对比,显得怪异

(四)器物

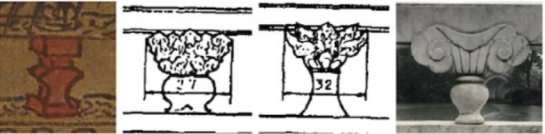

《唐后图》中的不少器物,都难以辨认,更难以对照考古出土的实物比较。图左侧有两人抬一座莲花座缠龙的山行之物,与博山炉形制接近。博山炉兴于两汉,用以焚燃香料,南北朝时期开始把博山炉同佛教中的莲花结合在一起,隋唐亦有少量博山炉出土,但都较为简单,宋代以后,博山炉几乎不再使用,元代及以后,香炉甚至直接作成狮子形。对照各时期的实物(图7),图中的博山炉样式与之均不相符,应是臆造而出。

左下角有一人执长杆而立,不知是何仪仗器物,到是与唐代常用的马球杆较为相似,但长度又过于夸张。

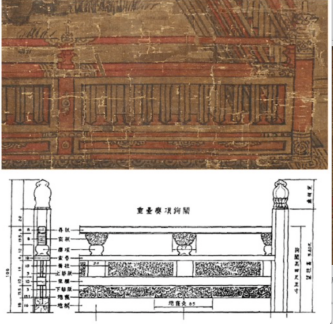

(五)栏杆与台基

图中栏杆为重台勾栏,横安寻杖,盆唇,地栿,均为合角造,转角和起末处望柱,又用金属装饰,似乎符合唐至宋辽金的一些特点。但华版上层使用纵向棂子(图8),在栏杆非常少见,较为怪异。间柱上端部分,《营造法式》中有“云栱瘿项”、“华头子攒项”及“斗子蜀柱”,实例里斗子蜀柱”最多,此图中并非以上三种形式,而是更类似明清时的“宝瓶”(图9)。

本图台基采用须弥座式,即一段台基上下有几道水平的线道,近于《营造法式》中所著的“石叠涩座”,但中部束腰与上层衔接紧密,而下层确更宽大,没有衔接,比较奇特。且栏杆下是水池,台基却用殿宇才能使用的石雕,而不用砖砌,有违规制。另外宋代须弥座上的壸门形状接近圆形,而此处过扁过宽,近于后世壸门用于家具上的形式,可见亦是臆造的。

图8:《唐后图》中的重台勾栏与宋《营造法式》中的勾栏对比

图9:《唐后图》中间柱上端部分与宋代“云栱瘿项”、“华头子攒项”、“斗子蜀柱”及明代“宝瓶”对比。

图10:《唐后图》中的须弥座与宋代须弥座对比,下部衔接不紧,且壸门较为长和扁。

三、笔墨画法

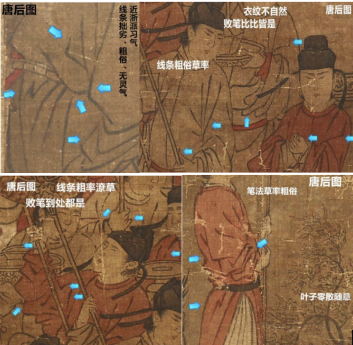

唐至五代人物画的真迹凤毛麟角,如《历代帝王图》、佚名《宫乐图》、孙位《高逸图》、卫贤《高士图》、《簪花仕女图》等,北宋有《捣练图》、《虢国夫人游春图》、《朝元仙仗图》,线条用笔多为中锋等线描,如琴弦描、铁线描一类。而《唐后图》中的线条与以上诸图对比(图11),提按较为明显和夸张。

图11:《唐后图》中的人物线条与北宋《捣练图》、《朝元仙仗图》对比,可知非北宋画法风格,且画法粗率,线条呆滞无神。

南宋的人物画真迹如马远《孔子像》、马麟《道统五像》、佚名《村医图》、李唐《采薇图》、刘松年《罗汉图》等,线描顿挫明显,彰显出这些大师的风格特点,有的即称“钉头鼠尾描”或“折芦描”。而摹古之作如《韩熙载夜宴图》、《女孝经图》等,线条亦有提按,但都细腻遒劲、轻重合度,使得人物造型精准,面容出神,一笔一划皆臻于完美高妙。

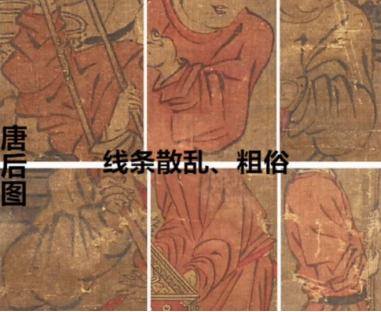

图12:《唐后图》人物线条与南宋《采薇图》、《罗汉图》、《孔子像》对比,粗放肆意。

而《唐后图》中的人物描法,大致是兰叶描,有提按,顿挫明显,有的亦似“钉头鼠尾描”或“折芦描”,对比上述诸图(图12),可知与唐至北宋全无关系,而是更接近南宋以后的画法。图中线条虽看似流畅自如,但墨色一致、松散无力、多有败笔。

图13:《唐后图》中的人物面部描绘简单,开脸全无变化。与唐至北宋(唐人《宫乐图》、晚唐五代《簪花仕女图》、北宋《捣练图》、《虢国夫人游春图》)作品对比,风格不类,且呆滞无神。手的描绘草率,造型不准。

先看人物开脸,除了少数几名男性内宦和侍卫描摹出眼睛外,其余的女官眉毛、眼睛、鼻子、嘴唇、耳朵几乎一致,均以一条线简单地表现眼睛,完全没有描绘出各个人物的长相特点,更谈不上传神和生动。本图无论是与唐人饱满圆润的开脸对比,还是与宋人谨严细腻的开脸对比,都全然不及,且画法差弱,呆滞无神。至于手的画法,更加粗简马虎。

图14:《唐后图》中的人物衣纹的描绘,完全不及宋人的谨严,而是与明代浙派粗放率意的画风更接近。(上排依次为《唐后图》、南宋摹《韩熙载夜宴图》、南宋摹《女孝经图》,下排依次为《唐后图》和明张路《杂画册》)

人物衣纹之所以须要有提按,一般是为了表现衣纹的凹凸明暗,细腻的行笔是表现凸起来较光滑明亮的部分,粗放的线条或顿挫转折,则是表现凹下较暗的部分,而《唐后图》中的衣褶,则完全表现不出以上效果,粗细线条随意使用,顿挫也不合实际,有些线条过于轻快,甚至已接近明代浙派率意肆纵的画风(图14),完全不是宋人谨严工致的画法。

图15:《唐后图》中的人物衣纹的描绘,散乱粗放,表现不出衣褶的明暗凹凸和自然堆叠效果。

另外,许多线条杂乱无章,特别是手臂举折处的衣纹,皆是随意描画(图15),表现不出衣纹自然堆叠的状态。还有台基和栏杆,如此大尺幅中的建筑,应用界尺,以便描绘的线条笔直、均匀、精准,但其中却是随手画出,有些甚至产生交错在一起,华版上层使用纵向棂子更见改动过、重复过的败笔(图16),足见何其随意和低劣!

图16:《唐后图》中的建筑描绘草率,线条不直,多处改动、交叉,界画画法低劣。

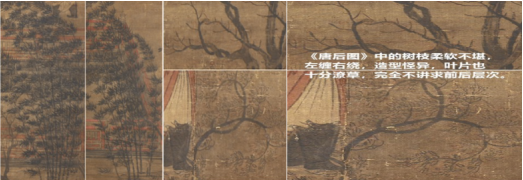

图中的几株植物,有的是没骨画法,有的是双钩画法,但都故作古拙,想使此图古朴一些,但在早在孙位的《高逸图》中,植物和树木画的其实都已相当细致了。画面下方的两丛墨竹,姿态一致,杆杆相同,全往左偏,无新篁老竹之别,且撇叶机械地朝上排布(图17)。而墨竹自文同“以理循形”始,元代诸家竞相追随,均注重竹子的形态和变化,此图显然不符合宋元人画墨竹的风格。图中的三棵树木也是简单地勾勒点染,之感左缠右缠,形态怪异,夹叶更是草率散乱地列出,全不见其组织结构以及画面前后层次的变化。再看画面上端的太湖石和芙蓉花(图18),芙蓉叶子也都是一样散乱的画法,且并未敷色,可知此图描绘之草率,并未画完。

图17:《唐后图》中的竹子,排布一致,没有变化。树枝左缠右绕,没有笔力,夹叶散乱无组织。

图18:《唐后图》中的芙蓉花和叶子只是草草勾勒,未画叶脉,叶片形态雷同,也没有敷彩,显见是未完之笔。

图中的设色更为简易淡薄。武后的冕服和两名内侍的深色长袍,还略微表现出衣服的层次和明暗,但其余朱砂色的衣袍,却只简单地平涂罩染,还有大部分衣服对比中单衬领,应该是未及上色。

可见,此图线条率意恣肆,接近明人手笔,且敷色简易淡薄,许多地方未处理完成,皆是率意草草地应付而为,达不到宋人谨严的水准,更不会是名家所作,所以推断这应是民间俗手所为,也极有可能是作坊中流水生产的低劣之作。

图19:《唐后图》中的人物与元代人物画对比,达不到元人水准。(依次为《唐后图》、元佚名《锁谏图》、元王振鹏《伯牙鼓琴图》、元佚名《应真图》)

综上,《唐后图》中的安岐印为伪造,此图非安岐藏本,而张珩所谓原有的“明昌御玺”也系伪造或编造的,重新装裱被裁去的大方印是“怡亲王宝”。重新装裱被裁去的“怡亲王宝”以及画心左下角“明善堂览书画印记”,证明本图最早的收藏者是清第二代怡亲王弘晓,此前该图并无可靠的流传。本图尺寸、内容与吴升所记不符,所以并非其记载的那一本,由吴升和安岐的著录可知,在清初就流传有几本相近的“《唐后行从图》”,而近代沈从文亦见到过两本,言此本“时代更晚”,可见“《唐后行从图》”历代临摹,一直有不同的本子流传,而本图近代以前并未经任何著录记载。另外,图中服饰衬衣外露,表明此图绝非北宋以前之作,而建筑仪仗等,大多与早期的实物材料不尽符合,是糅合各时期风格特点臆造而描绘的。在笔墨画法上,该图用笔潦草恣肆,线条粗疏草率,敷色也未完成,导致植物与后景层次模糊,可见其水平全然不及五代两宋之作,更不能与元代人物画相提并论,且图中人物描法与明代浙派学南宋院体的人物画法接近。所以,此图应是明代中晚期民间画工批量临摹的产物。